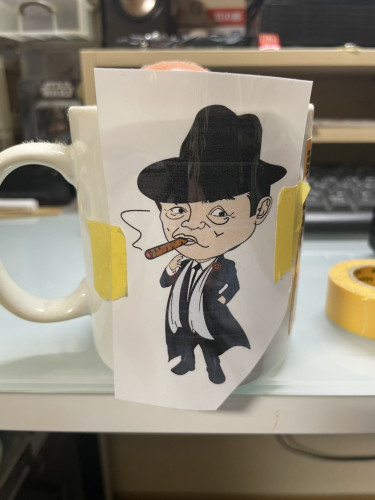

ハチ駆除

お手伝いしている事業のご紹介。

「ハチ駆除事業」

※駆除作業のお手伝いはしていません

そろそろ時期が近づいてきたと思っていたら、異常気象で温かいためか、すでにお問い合せをいただいております。

まだまだ小さく数も少ないのですが、刺してくるので要注意です。

動画サイトで水鉄砲やエアガンで巣を破壊・撃ち落とす動画を見かけますが、絶対に行わないでください。

また素人判断でアクションするのは危険なのでお止めください。

殺虫剤で対処して動かなくなった大丈夫だと思って片付けようとしたら刺されてしまった、というケースもあります。

では、「プロに任せるとしてどこが良いのか?」「どうやって探せば良いのか?」とお考えかと思います。

よくあるのは、巣のある場所を管轄している市役所や、ネットで探し出した民間業者です。

市役所は問題無いのですが、民間業者の中には「悪徳業者」と言われる方々がいます。

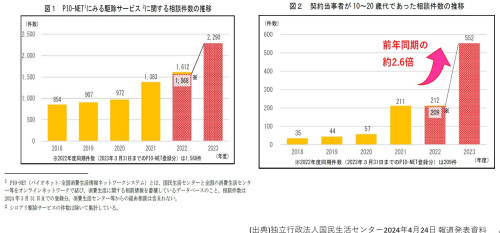

独立行政法人国民生活センターが2024年4月24日に報道発表した資料によりますとトラブルの相談件数が増加しており、

と、図でわかる通り過去5年間で約2.3倍、若年層にいあたっては約11倍の件数に増加しています。

【害虫・害獣駆除に関するトラブル急増の考えられる要因】

①インターネットの普及⇒スマホ、PCを利用したインターネットの集客サイトが最も身近なものとなり害虫・害獣駆除の相談先として選択する機会が増える

②インターネットの集客サイトの『365⽇24時間対応』『見積無料』『最短10分で到着』『基本料金500円~』という広告を鵜吞みにし、駆除依頼をしてしまう ⇒ スマホの情報に頼る若い世代が多い

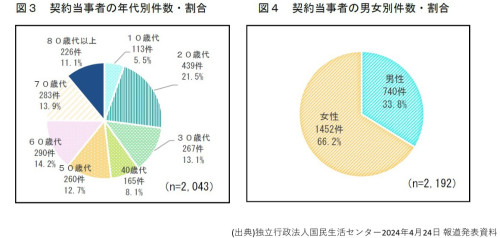

③初めて自宅でゴキブリ(ネズミ)を見た若者を中心とした消費者の不安をあおり、冷静に検討することが出来ないまま不本意な契約を結んでしまう ⇒ 若年層・高齢者層と女性が多い

④強引な作業や不明確な作業内容にも関わらず、代金を請求され納得しないながらも駆除代金を支払ってしまう

と主な要因として言われています。

特に大きな問題として悩ましいのが、よくトラブル内容としてあげられる「高額請求」です。

実は定め(法的にも)が無いため、ある意味「いい値」なため、取り締まる対象になりにくいのです。

良く報道されている「駆除作業をしていないのに行ったとして請求する」は詐欺になるのですが、行ったことの「定価」がないのが現状です。

「ではどうすればよいのか?」

おススメ方法

① 相見積もりを取る

※ 見積りだけ(出張費といって)で請求(数千円~数万円)さえることがあるので必ず費用の発生があるか無いかを確認すること

② 過大な説明・誘導に乗らない

「近所トラブルを回避すると思えば」「子供が刺されたらとんでもないことになる」などと言って早期に契約に持っていくこともあるそうです

③ 疎通の取れないところは断る

電話での対話・対応、現地での対話・対応でうまく意思の疎通が取れないところは要注意!!

バロメーターとして・・・

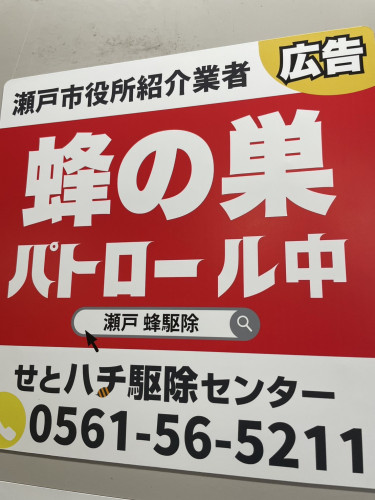

行政とつながっているところは無茶苦茶なことしない(できない?)ので、お問い合せ先がどのような「認可」「つながり」「属しているか」を確認してみてはいかがでしょうか?

ちなみに・・・、お手伝いしている事業者様は、愛知県瀬戸市と尾張旭市の紹介業者としてそれぞれの市役所のホームページに掲載されており、また、長久手市では市役所の業務委託業者として任を受けております。

(価格も適正価格と記載し、お見積りは基本的に無料で行い、作業費と出張費はなるべく安価で行うように努めているところから、行政からも信頼をいただいております)

※実費はエリア、場所(高所、屋根裏、壁の隙間など)、作業内容(枝の剪定、天井の開口など)によって変わるので明記できません

このような何か「ご安心できる」ものをご確認いただき、ご相談、ご依頼いただくことを推奨いたします。

若干ご面倒かと思います、刺されないようにお気をつけていただき、変な業者に引っかからないように十分ご注意ください。

お手伝いしている事業者様は、ご説明した瀬戸市、長久手市、尾張旭市、以外にも、みよし市、日進市、春日井市、名古屋市(守山区)、多治見市(岐阜県)の地区を対応いたしております。

こちらのエリアで、もしハチでお困りごとがありましたら相見積もり先の一社に加えていただけると幸いです!

お問い合わせ先

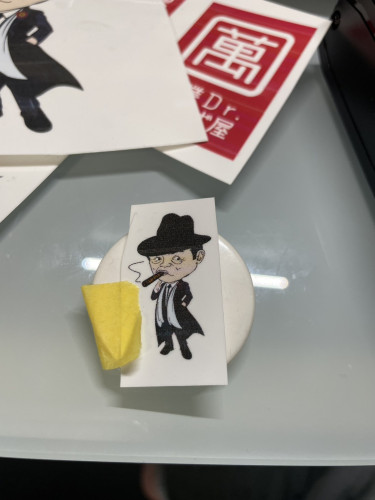

せとハチ駆除センター

ホームページ:https://seto-hachikujyo.com/

電話:0561-56-5211

ものづくり補助金!

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)

の20次の公募が4月25日にはじまりました!

公式ホームページ

https://portal.monodukuri-hojo.jp/

内容

●目的

生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業

●期日

公募開始日:令和7年4月25日(金)

申請開始日:令和7年7月1日(火)17時

申請締切日:令和7年7月25日(金)17時

●補助上限額 (補助下限額 100万円)

従業員数5人以下 750万円

6~20人 1,000万円

21~50人 1,500万円

51人以上 2,500万円

補助率

中小企業 1/2

小規模企業・小規模事業者及び再生事業者 2/3

補助事業実施期間

交付決定日から10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで)

補助対象経費

・機械装置

・システム構築費(必須)

・技術導入費

・専門家経費

・運搬費

・クラウドサービス利用費

・原材料費

・外注費

・知的財産権等関連経費

ご準備いただかなくてはいけない書類が実は多いのでプランニングなど、準備6月中に完了したほうが良いです。

通例ですと、申請開始日は殺到、サイトがつながりにくくなりますので申請はお早めに!

商工会の取り組み

またまた補助金のお話し。

数日前にも触れましたが、お問い合せを数回いただいたのでお話しします。

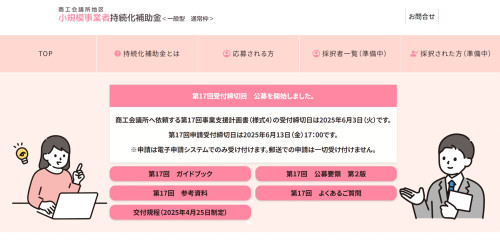

商工会が行っている補助金で「小規模事業者持続化補助金」というものがあります。

https://r6.jizokukahojokin.info/index.php

小規模事業者等が取り組む販路開拓の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としてます。

が目的です。

補助率 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)

補助上限 50万円 インボイス特例 50万円上乗せ※ ※インボイス特例の要件を満たしている場合に限る

賃金引上げ特例 150万円上乗せ※ ※賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に限る

上記特例の要件を ともに満たす事業者 200万円上乗せ

公募期間:公募要領公開:2025年3月4日(火)

申請受付開始:2025年5月1日(木)

申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)

補助対象

①機械装置等費

②広報費

③ウェブサイト関連費

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

⑤旅費

⑥新商品開発費

⑦借料

⑧委託・外注費

当社がお手伝いさせていただいた補助金制度で一番多いものです。

簡単に要約すると、販路を拡大するために掛かる費用の費用を補助してくれる制度です。

インボイス制度を導入したり、賃金を上げたりすると補助額が増えます。

具体的に何が対象かと言いますと、看板などの宣伝広告に掛かる費用や、宣伝販売目的のイベント費用などです。

ホームページの制作やリニューアルも含まれますが、こちらは補助率が1/4(上限50万円)になります。

単純に200万円かけて制作すれば~とお考えの方もいらっしゃいますが、デメリットがあります。

「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。

補助金事務局は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。

とあり、5年間は処分できない場合があります。

当社の経験では「リニューアル」はOKでした(事前の許可が必要です)が、内容の変更(特に販売品の変更)は厳しく判断されました。

特に閉鎖する場合は、残りの年数から算出された金額の返金依頼を受けたこともあります。

かなりのスピードで動いているネット世界において「5年間」というのはかなりの期間となり、それで利益の増強にはつながらないのでは?と思ったりします。

おススメは、50万円以下で制作していただき、12.5万円補助していただくことです。

その他にもいろいろ制限がありますので、公募要領を熟読いただくか、当社または補助金制度に詳しい方にご相談ください。

小規模事業者向け補助金

当社でもよくお手伝いさせていただいております、

「小規模事業者持続化補助金」

https://r6.jizokukahojokin.info/

事業の目的

販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

補助率、補助上限額

補助率 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) 補助上限 50万円

インボイス特例 50万円上乗せ※ ※インボイス特例の要件を満たしている場合に限る

賃金引上げ特例 150万円上乗せ※ ※賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に限る

上記特例の要件を ともに満たす事業者 200万円上乗せ※ ※両特例要件を満たしている場合に限る

第17回の受付が始まっており、受付締切が6月3日、申請受付締切が6月13日17:00です。

「締切が2つあるのはなぜ?」

とよくご質問をいただきます。

この制度は商工会が行っており、経営の支援を目的としています。

「経営者に寄り添って」支援を行うという商工会のスタイルがあります。

そのため、ただ制度を行うのではなく適格にアドバイスをし経営に役立ててもらうことが前提にあります。

このことから、よくある「申請書類を作って申請」するのではなく、「事業計画を作って商工会へ相談」することから始まります。

※ 事業内容の指摘や申請書の不備などで数回お出向きいただくことも・・・。

相談後、事業計画や申請書類に問題が無ければ商工会から書類が発行され、受理後ようやく申請することができます。

少し遠回りな感じがいたしますが、商工会の専門の方が行うため、確実性が上がり採択される率が高くなります。

※ 不採用、受給額の減額、取り消しの場合もあります

あともうひとつお気をつけていただきたいことがあります。

「小規模事業者」が対象です。

商工会が定める小規模とは、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

※ 本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。

(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)

(b).個人事業主本人および同居の親族従業員

(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 *法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者

2 (d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等

(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)

(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者

※ パート・アルバイトでもフルタイムで働いている場合は通常従業員になります。

正社員の平均終了時間の3/4以下の就労時間の方がパートタイム労働者とされます。

これらを考慮いただき、申請にご興味がございましたらお問い合せください。